第17回公演「喝采は星の彼方に」東京公演は無事に千穐楽を終えました。次は全国シニア演劇大会in大阪です。

6月29日13:30開演

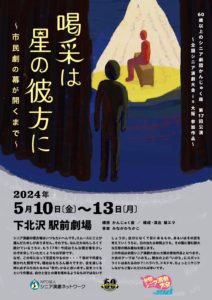

かんじゅく座第17回公演のご案内

シニア演劇の稽古場はいつもたいへんです。スムースにことが運んだためしがありません。それでも、なんだかおもしろくて続けているうちに、もう17年!今回はそんな稽古場を少しのぞき見していただくようなお芝居です。

なぜ、この年になって芝居をやるのか・・・? 取材で何度も聞かれた質問です。理由はもちろん様々ですが、役を演じる時に必ずぶち当たるのは「自分」かなと思います。役を作るという作業は、自分と役との溝を埋めるようなものではないでしょうか。自分になくて役にあるもの、あるいはその逆を考えていくうちに、日の当たる時間よりも、その陰に潜む膨大な日常の積み重ねを感じます。

この作品は全国シニア演劇大会in大阪の参加作品となります。大会のテーマは「いのち」。舞台の上の「いのち」にスポットライトはあたるのか?!ハラハラ、ドキドキ、ちょっとニヤニヤしながらご覧いただければ幸いです。

市民劇の幕が開くまでのメイキングドラマ。

熟年離婚の末、途方に暮れる日々を送っていた演出家の金井に、ある日市民劇の演出の話が舞い込む。

元妻で公民館館長の恭子がサポートするが、稽古はうまく進まない。焦る出演者たちに勇気を与えたのは、衣装合わせの日の、ある出来事だった。

楽屋A/大室洋子、矢板由雄、清水孝、葉月聡美、さいとうちえこ、飯田のん、宮下文子、阿部均、新川一子、吉田シゲキ、マリリン、さくら子、おおしまツトム、宮田和子、シバ、ヤソ、こおりゃん、ヒコ、寺尾義子、ぼん

楽屋B/小栗健、松﨑玲子、大友三郎、金谷きよし、萩尾びわこ、高原敏明、石川しげみ、秋生、まこ、テンコ、小春、みの、のぶ、やっこ、よっしー、りん、ゆみ、ひめ、なお、あさ

スタッフ

作曲・歌唱指導/みながわちかこ

振付 /山口夏絵

舞台監督/木原歩

小道具製作/広瀬正仁

照明/池田圭子

音響/宮崎裕之(predawn)・渡部望(飛行天幕)

制作/星幸恵 票券/松田絵麻 宣伝美術/粕谷桃子

バリアフリーサービス/舞台ナビLAMP

企画製作・脚本・演出 鯨エマ

発売開始:4月12日(金)10:00~

※開演の1時間前より受付開始 30分前より開場

5月10日(金)14:00 A

5月11日(土)13:00 B

5月11日(土)17:00 A

5月12日(日)12:00 A(字幕タブレット貸出あり)

5月12日(日)16:00 B(音声ガイドあり)

5月13日(月)14:00 B(音声ガイドあり)

<チケット料金>

一般 前売り当日共に 2,500円 全席自由席

高校生以下無料

障害者介助者1名まで無料

<予約>

■CoRitchチケット!

https://ticket.corich.jp/apply/307523/

■シニア演劇ネットワーク

✉info@s-engeki.net

☎090-8083-6888(11:00~18:00)

※留守番電話が対応します。48時間以内に確認の電話をいたします。

※ご予約の際、①お名前 ②ご観劇希望日時 ③枚数 ④日中連絡先電話番号 ⑤引換方法(当日精算または事前引取) ⑥事前引取の場合ご住所 をお伝えください。

<引換方法>

■当日精算:ご観劇当日、劇場受付にてチケットをお渡し(現金精算)

■事前引取:代金の振込確認後チケットを郵送(4月末まで受付・手数料別途100円・振込手数料お客様負担)

『全国シニア演劇大会 in 大阪』参加

上演日時:6月29日(土)13:30開演

会場:扇町ミュージアムキューブ CUBE01

販売開始:2024年4月15日(金)10:00

※全席自由席

<料金>

■観劇チケット

一般(中学生以上) 2,500円

小学生 1,500円

未就学児無料 障害者介助者無料

※未就学児でも座席が必要な場合は小学生料金

■配信チケット 1,000円

視聴機関:2024年7月20日(土)~8月19日(月)

≪販売窓口≫

・teket(テケト)https://teket.jp/9491/32820

teket初心者ガイド https://teket.jp/guide/user

〔お問い合わせ・ご予約〕

☎06-6567-8586(発起塾 平日10-17時)

✉osaka_taikai@s-engeki.net

◎視覚障害者向けの音声ガイドと、聴覚障害者向けのバリアフリー字幕がつく日があります。

5月12日(日)12:00 バリアフリー字幕

5月12日(日)16:00 音声ガイド

5月13日(月)14:00 音声ガイド

◎車椅子をご利用の方、お体の都合で座席にご希望がある方は、ご予約時にお申し付けください。

◎観劇に際し、不安のある方は遠慮なくご相談ください。

<お問合せ>

■舞台ナビLAMP

✉lamp@s-engeki.net

☎080-4850-5351(11:00~18:00)

※留守番電話が対応します。48時間以内に確認の電話をいたします。